Классификация всех возможных ветроустановок непроста, однако легко осуществляется при использовании трёх критериев.

Содержание

- Критерии классификации

- Типы всех устройств

- Конструктивные элементы ветроустановок

- Выбор типа ветроустановки

Критерии классификации

Существуют следующие критерии классификации ветроустановок:

- положение оси вращения ветроустановки (горизонтально/вертикально);

- вид силы, возникающей под действием набегающего потока (Подъёмная сила/Напор);

- быстроходность (Z — Окружная скорость/Скорость ветра) т.е. Тихоходные/Быстроходные ветроустановки.

Типы всех устройств

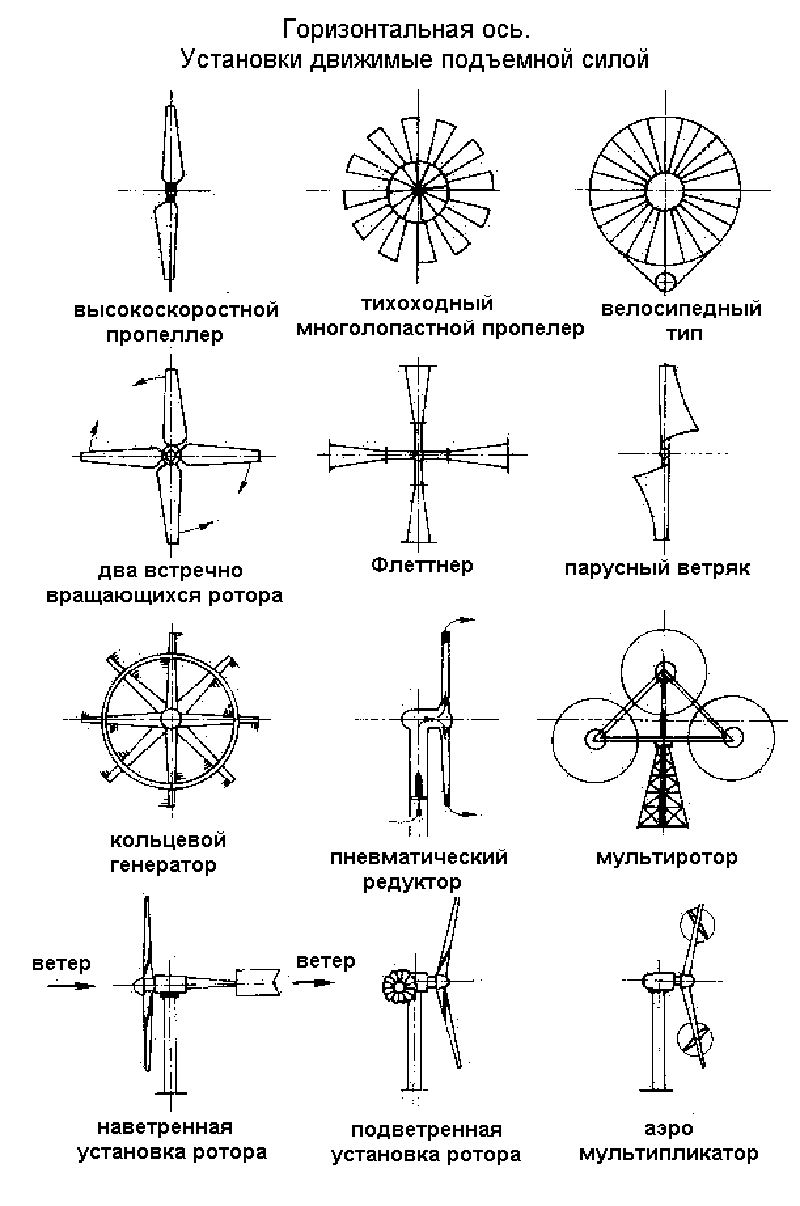

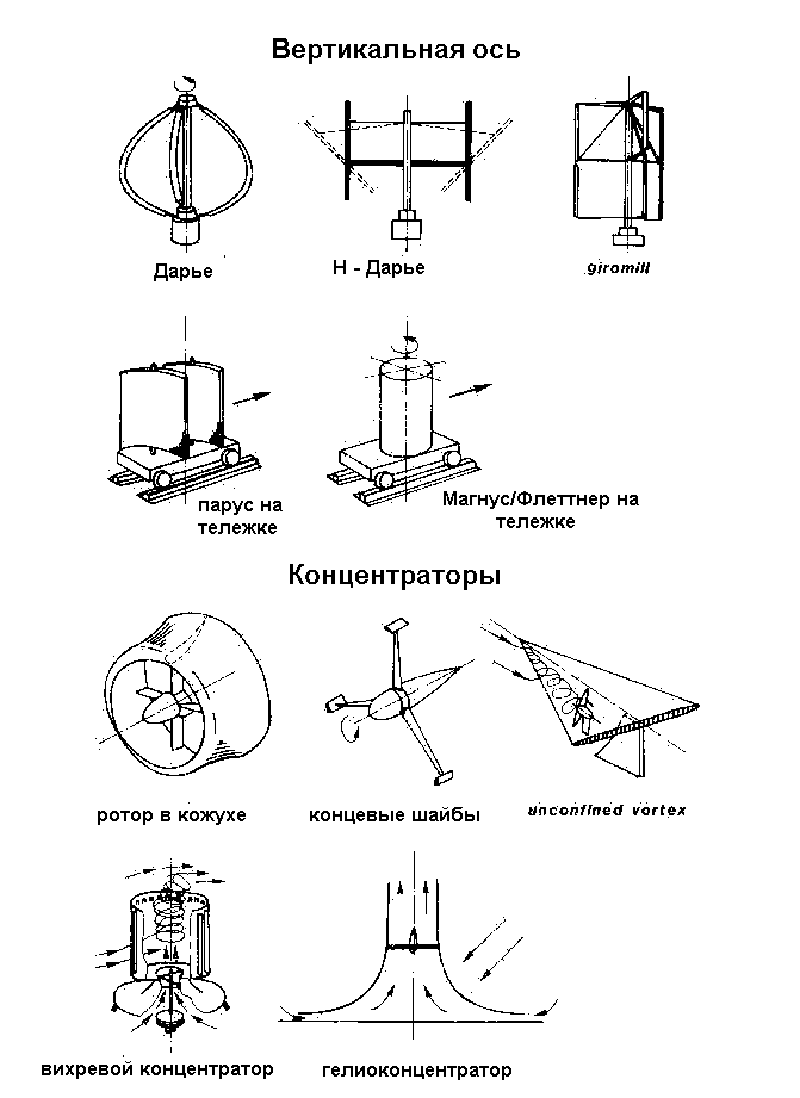

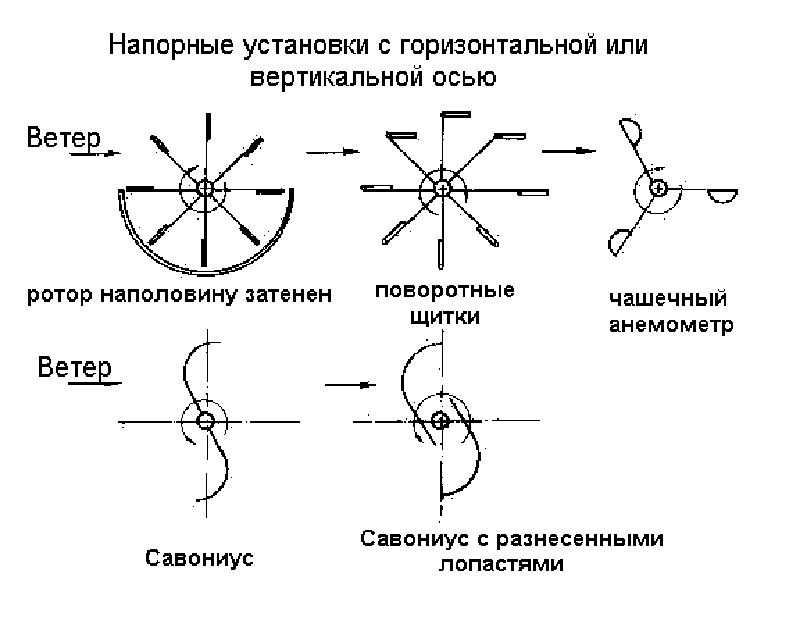

На следующих изображения представлены типы всех вообразимых устройств, использующих энергию ветра.

Ветроустановки, движимые подъёмной силой

Вертикальная ось Дарье

Напорные ветроустановки Савониуса

Конструктивные элементы ветроустановок

Все ветроустановки имеют следующие общие конструктивные элементы:

- ротор (различной конструкции), с помощью которого отбирается часть энергии воздушного потока;

- опора, на которой укреплён коллектор. Опора ветроустановки не только выполняет функции несущего элемента, но и служит для удержания коллектора над землёй на некоторой высоте, где скорость потока выше (опорной конструкцией может служить здание);

- предохранительный механизм, защищающий ветрогенератор от воздействия слишком больших скоростей ветра;

- устройство, вырабатывающее электроэнергию (ветрогенератор), аккумуляторы и преобразователь энергии;

- запасные устройства для накопления энергии ветра.

Выбор типа ветроустановки

В настоящее время в мировом эксплуатируемом парке ветроустановок горизонтально-осевые (пропеллерные) установки составляют более 90%.

Отставание в освоении вертикально-осевых ветроустановок вызвано рядом причин:

- вертикально-осевые ветроустановки были изобретены позже горизонтально-осевых (ротор Савониуса — в 1929 г., ротор Дарье — в 1931 г., ротор Масгроува — в 1975 г.);

- до недавнего времени главным недостатком вертикально-осевых ветроустановок ошибочно считалось, что для них невозможно получить отношение максимальной линейной скорости лопастей к скорости ветра больше единицы (для горизонтально-осевых ветроустановок это отношение достигает более 5:1).

Эта предпосылка, верная только для тихоходных роторов типа ротора Савониуса, использующих различные сопротивления лопастей при их движении по ветру и против ветра, привела к неверным теоретическим выводам о том, что предельный коэффициент использования энергии ветра у вертикально-осевых ветроустановок ниже, чем у горизонтально-осевых. В связи с этим разработка ветрикально-осевых ветроустановок почти 40 лет не велась.

Лишь 60-х–70-х годах сначала канадскими, а затем американскими и английскими специалистами было экспериментально доказано, что эти выводы неприменимы к роторам Дарье, использующим подъёмную силу лопастей. Для роторов Дарье максимальное отношение линейной скорости рабочих органов к скорости ветра достигает 6:1 и выше, а коэффициент использования энергии ветра не ниже, чем у горизонтально-осевых ветроустановок.

Вертикально-осевые ветроустановки стали интенсивно осваивать с начала 80-х годов, причём диапазон их мощностей непрерывно расширяется. Сегодня практически все страны эксплуатируют вертикально-осевые ветроустановки с ротором Дарье, причём в Канаде, США, Нидерландах предпочтение отдаётся классической схеме с криволинейными лопастями, а в Великобритании и Румынии в качестве основной схемы приняты роторы с прямыми лопастями, параллельными оси вращения.крупной установки VAWT-2400 с ротором диаметром 67 м мощностью 1.7 МВт.

Направление ветра и эффективность ветроустановки

Наибольшая эффективность горизонтально-осевых ветроустановок достижима только при условии обеспечения постоянной коллинеарности оси ветроколеса и направления ветра. Необходимость ориентации на ветер требует наличия в конструкции ветроустановки механизмов и систем ориентации на ветер для непрерывного слежения за ветровой обстановкой, поиска направления с максимальным ветровым потенциалом, поворота ветроколеса в этом направлении и его удержания в таком положении.

Наличие в конструкции ветроустановки системы ориентации на ветер само по себе усложняет её и снижает надёжность (по данным опыта эксплуатации зарубежных ветроустановок этого типа до 13% общего количества отказов приходится на системы ориентации). Кроме того, практически невозможно эффективно ориентировать ветроколесо при изменении направления ветра из-за запаздывания действия механизмов ориентации.

К конструктивным недостаткам можно отнести и то, что система ориентации разрывает жёсткую связь между корпусом и опорной башней горизонтально-осевой ветроустановки, чем обусловливаются появление автоколебаний и различие в частотных характеристиках подвижной и неподвижной частей конструкции, что в конечном счёте снижает надёжность и увеличивает амортизационные издержки.

Эффективность же работы вертикально-осевых ветроустановок принципиально не зависит от направления ветра, в связи с чем отпадает необходимость в механизмах и системах ориентации на ветер. Неравенство характеристик ветрового потока по высоте приводит лишь к некоторому выравниванию моментов поворота, снимаемых с лопастей.

Коэффициент использования энергии ветра

Теоретически доказано, что коэффициент использования энергии ветра идеального ветроколеса горизонтально-осевых и вертикально-осевых установок равен 0.593. Это объясняется тем, что роторы ветроустановок обоих типов используют один и тот же эффект подъёмной силы, возникающий при обтекании ветровым потоком профилированной лопасти.

К настоящему времени достигнутый на горизонтально-осевых ветроустановках коэффициент использования энергии ветра составляет 0.4. На данный момент этот коэффициент у ветрогенераторов (ветроустановок) ГРЦ-Вертикаль составляет 0.38.

Проведённые экспериментальные исследования российских вертикально-осевых установок показали, что достижение значения 0.4-0.45 — вполне реальная задача. Таким образом, можно отметить, что коэффициенты использования энергии ветра горизонтально-осевых и вертикально-осевых ветроустановок близки.

Запуск ветроустановки

Считается, что момент трогания горизонтально-осевых ветроустановок не равен 0, поэтому для их запуска не требуются внешние источники энергии. Однако на практике ветроколесо этого типа самозапускается только в том случае, если оно с той или иной точностью направлено на ветер. При боковом же ветре мощное ветроколесо может и не самозапуститься и необходим внешний источник энергии для разворота гондолы с ветроколесом на ветер.

Долгое время считалось, что момент трогания вертикально-осевых ветроустановок равен 0, то есть считалось, что они не самозапускаются. Однако ученые ГРЦ-Вертикаль разработали ротор Дарье, который самозапускается при скорости ветра 3.5–4 м/с в зависимости от мощности ветротурбины. Момент трогания этих ветроустановок гораздо больше 0, а для самораскрутки достаточно лишь небольшого порыва ветра. Тем не менее, крупные ветроустановки обычно оснащают дополнительными турбинами типа Савониуса для гарантированного старта.

Усложнение конструкции ветроустановок приводит к снижению надёжности, а введение дополнительных аэродинамических устройств — к снижению мощности ветровой турбины, что хуже, чем наличие источника мощности для запуска. Это учитывается на современном этапе и при проектировании новых конструкций пропеллерных ветроустановок.

Рациональность силовой схемы турбины

Инерционные нагрузки на лопасть пропеллерной ветроустановки направлены вдоль лопасти, то есть наиболее выгодным образом. Ступица колеса и элементы опорно-подшипникового узла компактны и малогабаритны.

Инерционные нагрузки на лопасть вертикально-осевой ветроустановки направлены поперек лопасти вдоль траверсы. Ступица и опорно-подшипниковый узел имеют большие габариты. Таким образом, ветротурбина (ротор) вертикально-осевой ветроустановки в меньшей степени удовлетворяет требованию рациональности силовой схемы, чем ветротурбина горизонтально-осевой (пропеллерной) установки.

Как результат этого ветотурбина вертикально-осевой ветроустановки оказывается тяжелее пропеллерной.

Комментарии